浪花講(お伊勢参り)

玉造~伊勢 江戸時代に流行したお伊勢参りの旅

『伊勢参宮略図』 歌川(安藤)広重

『伊勢参宮 宮川の渡し』 歌川(安藤)広重

『伊勢名所御蔭参の図』 玉蘭斎貞秀

『伊勢御遷宮参詣群集之図』 玉蘭斎貞秀

『豊饒御蔭参之図』 歌川芳幾

伊勢参宮本街道(暗越奈良街道・奈良上街道・初瀬街道・伊勢本街道)

伊勢参宮獨案内

江戸時代に全国的に流行したお蔭参り。「一生に一度は伊勢�参り」、「伊勢に七度、熊野に三度、お多賀様には月参り」といわれたように江戸時代の人々はこぞって伊勢参りの旅へでた。ふだん旅に出られない人々は「抜け参り」をするほどの社会現象で、伊勢参詣はもちろん道中の物見遊山も旅へでる目的のひとつであった。

大坂・玉造から生まれた協定旅館のルーツ

全国の街道・浪花講協定宿を掲載した地図 『浪花講定宿図会』

伊勢参宮獨案内

当時の浪花講のようす

江戸時代に街道、宿駅制度が整えられたことにより、人々にとって旅がとても身近なものとなった。

しかし、当時の旅は現在と違い安全性はまだまだ乏しかった。街道での事件、事故、旅籠屋での「ぼったくり」、「相部屋」等の不安をかかえながら旅人は伊勢参りへでた。

当時、大坂の玉造に拠点をおき、全国に行商していた唐弓弦師・松屋甚四郎とその手代・源助は、行商の経験から旅人に安全で信頼のおける旅を提供しようと文化元年(1804)に旅籠の組合である「浪花組」(世話人:松屋甚四郎 発起人:まつ屋源助 ※天保12年(1841)に「浪花講」と名を改める)をたちあげた。この浪花講が指定する優良旅籠屋や休憩所では、「旅人の賭け事・遊女を買う事・酒を飲んで騒ぐ事」等を禁止し、浪花講の看板を軒先に掲げることにより旅人への目印とし、不良旅籠屋等と見分けがつくようにした。更に、旅のガイドブックである『浪花講定宿帳』等を発行し、旅人は定宿帳に記載された街道を歩き、鑑札を宿で提示することにより安心して宿をとる事が出来た。

伊勢参りの出発地である大坂・玉造で創業したこの組織は全国的に広がり、現在の協定旅館・旅行社のルーツにもなったのである。

文久元年(1861)『陸奥安積郡 郡山宿』 一蘭斎国綱

(郡山(現・福島県)の本陣にも浪花講の看板が掲げられている)

『東海道五十三次 関』 三代 歌川広重

(こちらにも浪花講の看板が掲げられている)

また、「浪花講」講元であった松屋甚四郎の創業地には現在、当神社分社が建ち、平成26年10月には当時の浪花講の看板をモチーフにした「浪花講発祥の地」碑が建立された。

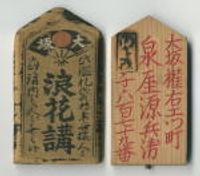

浪花講看板(屋外用)

浪花講看板(屋内用)

「浪花講発祥の地」碑

天保10年『浪花組道中記』

(大坂~いせ道中の出発地として玉造が記載されている)

浪花組引札

浪花講定宿帳(大坂~伊勢)

浪花講鑑札

浪花講定書

当時の旅人

浪花講掛軸より

当時の旅人

錦絵より

玉造 伊勢参りの玄関口

伊勢参りが流行した当時の玉造は、大坂以西の伊勢参り出発地であり旅立つ人、またそれを見送る人々でたいへん賑わっていた。町には市場や茶店、菅笠屋等の旅支度を整える店が軒を並べ、道中の安全を当神社で祈願した旅人らが先ず暗峠を目指し旅立って行った。また、江戸などの旅人は伊勢参りを終えた後、遊楽地を求め更に足をのばし大坂へも立ち寄った。その玄関口としての役割も玉造は担っていた。

『玉造稲荷神社舞台』

初代・長谷川貞信

『二軒茶や風景』

歌川国員

当時「つる屋」と「ます屋」の茶店があったことから二軒茶屋と名付けられ、この錦絵にも旅人が見送りの人達と別れを惜しむ姿が描かれている。

伊勢迄歩講起点

江戸時代のお伊勢参りを現代に引き継ぐ伊勢迄歩講。

当時、旅人は道中安全の「守り札」を授かり旅立った�。

現在に蘇った伊勢参り

毎年恒例の「初詣・伊勢迄講」 当神社12月28日午前8時出発。

江戸時代にお伊勢参りの玄関口であった玉造。道中の安全を玉造稲荷神社で祈願し旅人は伊勢へ旅立った。

この錦絵にも菅笠を持った旅人が描かれている。

伊勢 うまし国伊勢

伊勢神宮 式年遷宮

伊勢の歓楽街・古市

当時、杉本屋・備前屋・油屋は特に有名で三大遊郭として名を馳せた。

杉本屋

備前屋

油屋

現在も営業する

伊勢古市・麻吉旅館

油屋騒動『伊勢音頭恋寝刃』

江戸時代の旅道具

(南組 相続講で使われたもの)

※全ての掲載資料は当神社所蔵。